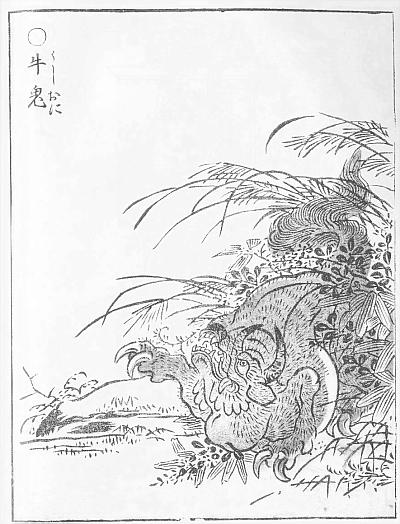

トップ画:『百怪図巻』作者:佐脇嵩之 制作年代:1737年 現所蔵者=福岡市博物館(旧・吉川観方コレクション)

牛鬼に興味がある方、妖怪に興味がある方などにオススメ♪

妖怪について、ちょっと知りたい方にも読んでもらいたい!

牛鬼の正体、伝説などをご紹介。

「牛鬼」とは?どんな妖怪?

絵巻で見ただけでも、とっても恐ろしい形相の「牛鬼」!

牛鬼ってどんな妖怪?

牛鬼の姿・特徴

- 牛の頭を持ち、顔は鬼とも牛ともつかないような恐ろしい形相。

- 頭が牛で首から下は鬼、

その逆で頭が鬼、胴体が牛の場合もある。 - 蜘蛛のような胴体であるため、土蜘蛛と間違えられることもある。

- 牛と鬼と蜘蛛を合わせたような姿

- 立派な牛の角がある。

手足には大きく鎌のような鋭い爪のようなものがある。 - 海岸、浜辺、湖畔、沼地などに生息し、人を襲うといわれる狂暴で恐ろしい妖怪。

文献にも登場した牛鬼

「枕草子」

平安時代中期に書かれた「清少納言」の「枕草子」148段に「名おそろしきもの」の一つとして牛鬼の名が登場します。

清少納言 「枕草子」

名おそろしきもの(中略) うしおに、(中略)名よりも見るはおそろし

牛鬼は、「名よりも見るはおそろし」とあり、空想ではなく実態のあるものとして捉えられています。

物凄く恐ろしいものということだけは分かりますが、具体的には書かれていません。

「太平記」

具体的に書かれている資料としては、「太平記」(応安六年(1373年)があります。

「太平記」巻三二には、源頼光とその郎等渡辺綱の牛鬼退治の話があります。

「太平記」巻三二

源頼光切り落とした牛鬼の頭が太刀の剣先を噛み切って飛び上がり、半刻ほどの間を蹴り上がりながら吠え狂ってから地に落ちて死に、いっぽう首のない体の体の方は屋根の破風から飛び出して天井に舞い上がっていった。

なんとも怪異で、恐ろしい話です!

牛鬼のタイプ

●牛頭鬼

地獄にいる獄卒(地獄で罪人を責め苛む鬼)で、情け、容赦のない鬼。

獄卒には頭が牛で体が鬼の「牛頭鬼(ごずき)」、頭が馬で体が鬼の「馬頭鬼(めずき)」がある。

●水牛の姿

水牛は東南アジアや中国南部から九州南部や四国西部に輸入され、家畜化されていたと推測されています。

その水牛を妖怪視したものが牛鬼であったかもしれません。

牛鬼は牛に似た姿で、海岸や河川の淵などの水辺に棲むとされています。

水牛もまた、水を好む水辺の生き物である。

●翼のある牛鬼

香川県高松市の根香寺に伝わる牛鬼。

牛のような頭部で牙があり、ムササビのような翼がある。

●蜘蛛・牛・鬼を合わせた姿

蜘蛛の体に、牛の角、鬼の顔を持つ牛鬼。

トップ画「百怪図巻」、上の画像「化物づくし」に描かれた牛鬼はこのタイプです。

参考文献:「妖怪図巻」国書刊行会

全国各地の牛鬼伝説

全国各地の牛鬼の伝説といっても、そのほとんどが三重県より西部、四国、中国地方、近畿地方南部に集中しているようです。

香川県「根香寺」に伝わる牛鬼伝説

弘法大師誕生、修行の地である四国。弘法大師・空海は、四国八十八か所霊場を開創されたと伝えられています。

「根香寺」は、四国八十八か所82番札所であり、参拝者も多い場所。

そんな四国遍路の地にも、「牛鬼」の伝説が残されています。

第82番札所青峰山千手院「根香寺」

昔、青峰山には人間を食べる恐ろしい怪獣、牛鬼が棲んでいました。村人は、弓名人山田蔵人高清に頼み退治してもらうことしました。しかし、高清が山へ入れど、なかなか牛鬼が現れません。そこで高清は根香寺の本尊に願をかけました。すると21日目の満願の暁に、牛鬼が現れ口の中に矢を命中。逃げる牛鬼を追うと2kmほど西の定ヶ渕で死んでいるのを発見しました。高清は牛鬼の角を切り寺に奉納。その角は今でも寺に保存されています。また牛鬼の絵は魔よけのお守りとして親しまれています。

矢で退治した牛鬼の角とされるものが奉納されてあるとあります。

この伝説からも、牛鬼は実在していたのでしょうか?

和歌山県 熊野地方山間部に伝わる牛鬼伝説

熊野地方山間部では、「牛鬼淵」や「牛鬼滝」など牛鬼がつく場所が多くあるようです。

牛鬼の姿を見ただけで病気になったり、死ぬものもあるのでけっして見に行ってはいけないものとされていました。

和歌山県西牟婁郡江佳の「牛鬼淵」は、底に海水が通じる洞穴があり、この淵の水が濁ると牛鬼が来ているといわれた。

西牟婁郡古座町の重畳山で、ある若い漁師が笛を吹いていると、美しい女があらわれた。

しかし、谷川の水に映った姿は牛鬼であったため、鉄砲で撃ち殺した。

この漁師は翌日から発狂してしまったという。

人を助けた牛鬼もいた?「三尾川の淵の牛鬼」

西牟婁郡古座町の三尾川谷にも「牛鬼淵」がある。

その昔、上田又之助という青年がこの淵で美女に出会い、食べ物を要求されて弁当を分けてやった。

その2か月後のある大水の出た日、青年は誤って濁流の川の中へ落ちた。

すると、例の美女が現れ牛鬼の姿へ変じたかと思うと又之助を助けた。

そして、「人間を助けると生きてはゆけない」と言い残して、牛鬼はたちまち溶けて真っ赤な血となって川の流れに消えていったという。

島根県に伝わる牛鬼伝説

島根県江津市浅利では、赤ん坊を抱いた女に化けて海岸に現れる。

その赤ん坊を抱くと岩のように重くなって身動きできなくなり、牛鬼はそこを狙って襲ってくるという。

牛鬼が神として祀られている「牛嶋神社」

牛鬼の伝説は、中国、四国地方、近畿南部地方が多い印象ですが、東京浅草にも伝説が残っています。

浅草と東京スカイツリーの間に位置する「牛嶋神社」

本殿の左右に、神牛が奉納されています。

また、建長3年(1251)には、牛鬼が社中を走り回り、落としていった牛玉を神宝とした。

という伝説もあるようです。

「牛御前」伝説

平安時代、源道仲に牛のような顔をした娘が生まれ、「牛御前」と呼ばれたが、道仲は娘を好きになれず女官に殺すように命じた。

しかし、かわいそうに思った女官は山奥でひっそりと育てた。

このことが分かり、源頼光によって「牛御前」は関東に追い込まれ隅田川に身投げをした。

ところが、牛御前の無念は収まらず、恐ろしい牛鬼へと変身したという。

そして、浅草にしばしば牛鬼が出没するようになったのだとか。

祭りの練物として主役の牛鬼

宇和島の牛鬼

愛媛県の南予地方にも、さまざまな「牛鬼」の伝説があるようです。

頼山陽著「日本外史」によると、城を攻める時に亀甲車を造り城の上からの矢や石を防いだのが始まりといわれています。

この「亀甲車」とは、堅板で箱の形を作り、それを牛皮で包み、牛の生首を棒に刺しその先に掲げ、中に兵士が入って攻め戦ったものと言い伝えられているそうです。

「うわじま牛鬼まつり」では、祭礼の主役は「牛鬼」!

毎年7月に開催される「うわじま牛鬼まつり」では、パレード、花火大会などが行われているそうです。

その中でも、牛鬼の練り歩きなど「牛鬼」はパレードの主役となっているようです!

全長5~6mもある牛鬼がまちを練り歩く姿は、迫力満点のことと思います!

まとめ

牛鬼は、単なる恐怖の象徴ではなく、自然の力や未知の存在に対する畏敬の念を表す存在でもありました。

人々が自然災害や疫病などの脅威に対して、牛鬼という形でその恐怖を具体化し、対峙しようとしたのです。

そのため、牛鬼伝説は日本人の心の中に深く根付いています。

コメント