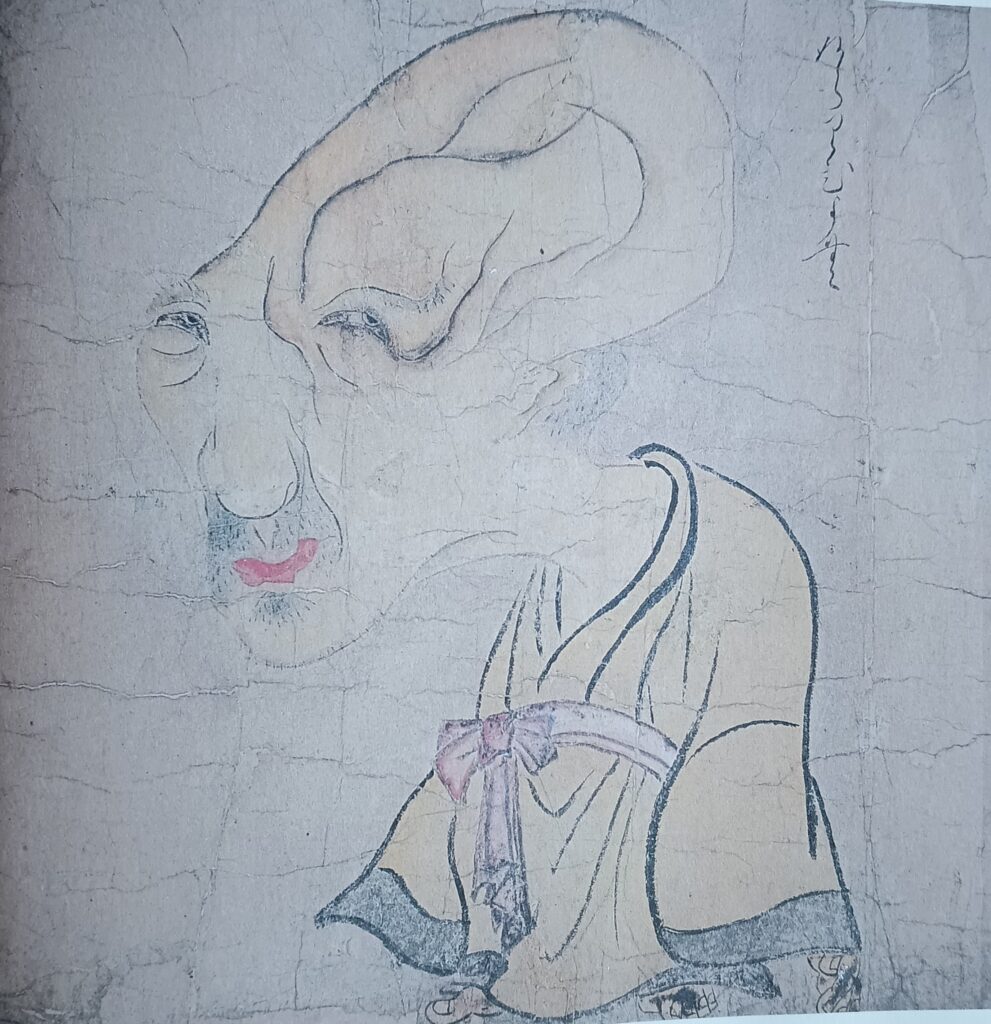

トップ画:『百怪図巻』作者:佐脇嵩之 制作年代:1737年 現所蔵者=福岡市博物館(旧・吉川観方コレクション)

「ぬらりひょん」とは?

妖怪に興味がある方などにオススメ♪

妖怪について、ちょっと知りたい方にも読んでもらいたい!

現代ではアニメや漫画でもお馴染みの「ぬらりひょん」。

ぬらりひょんの正体、伝説などをご紹介。

「ぬらりひょん」とは?どんな妖怪?

妖怪「ぬらりひょん」は、アニメや漫画、映画などにも登場しているので、聞いたことのある方も多いかと思います。

ぬらりひょんとは?

どんな妖怪?

ぬらりひょんを漢字で表すと「滑瓢」。

滑る瓢箪(ひょうたん)と書きます。

「ぬらり」とはヌルヌルとして滑りやすいさま。

漠然としていて掴みどころのないさま。

「ひょん」とは、思いがけないさま。

意外な、とんでもない、奇妙なさまなどの意味があります。

また、乗り物から飛び出ることを「ぬらりん」という。

まさに、【ぬらりくらり】としていて掴みどころのない妖怪!

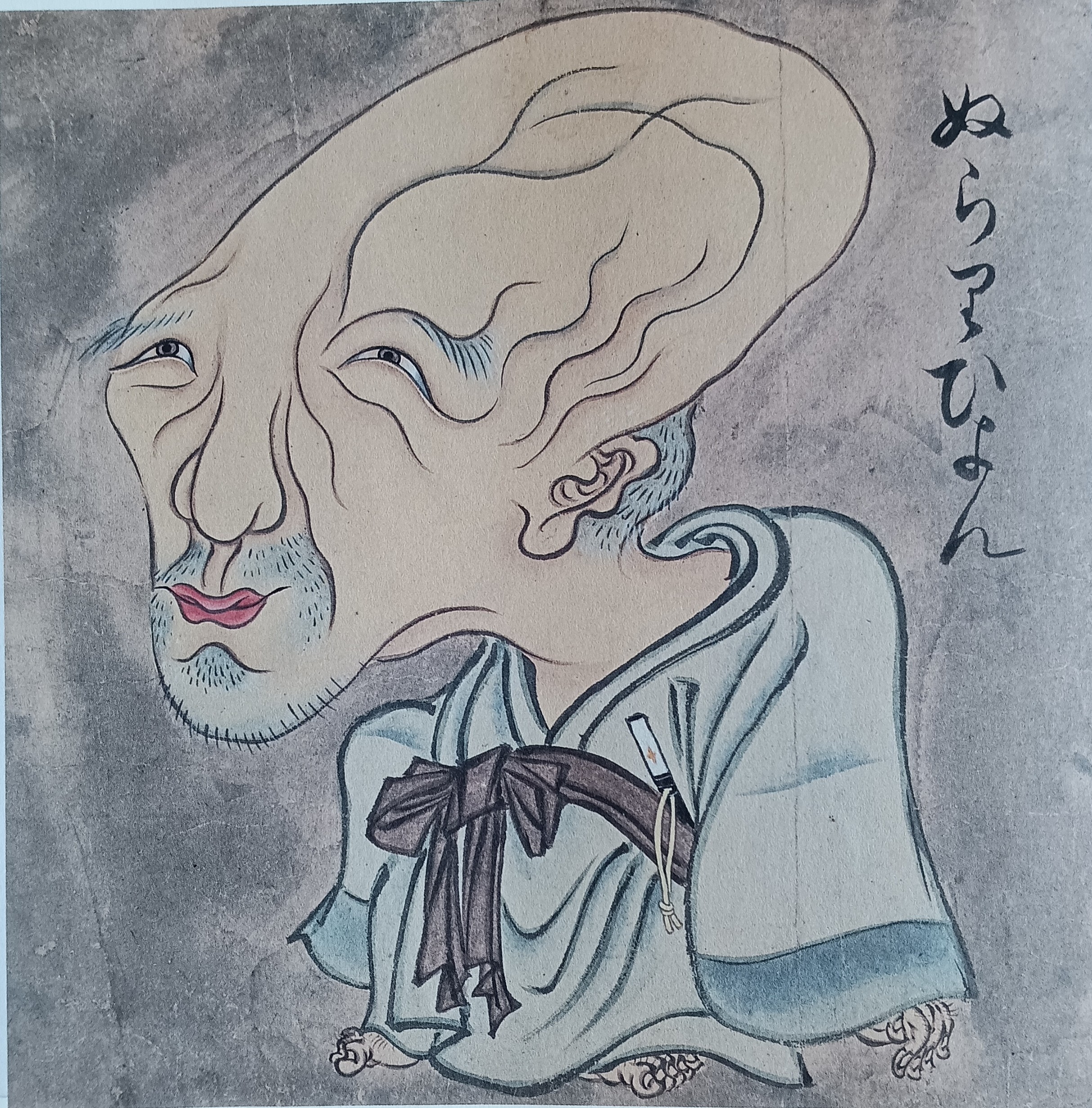

現在のぬらりひょんの特徴

- いびつな形の大きな頭のお爺さん

- 妖怪の総大将・妖怪の親玉とも呼ばれている

- 夕方の忙しい時分に家の中に上がり込み、家の主人になりすましてお茶を飲んでくつろぐ

- どこからともなく突然現れる

- 掴みどころのない、謎めいた妖怪

文献にある「ぬらりひょん」

夜食時分著 1703年「好色敗毒散」

その形ぬらりひょんとして、たとへば鯰に目のないやうなもの

江戸時代に出版された浮世草子のひとつ「好色敗毒散」によると、「ぬらりひょんは」鯰のようにヌルヌルとしていて、目がなくのっぺらぼうのようなものだとされます。

「ぬらりひょん」の伝説

秋田県「さへの神坂」にて百鬼夜行でぬらりひょん登場

江戸時代の紀行家・菅江真澄の旅日記にも「ぬらりひょん」が登場します。

「さへの神坂」とは、現在の秋田県湯沢市稲庭町。

菅江真澄著 1814年【菅江真澄遊覧記】「雪の出羽路」より

さへの神坂を雲深くあるは、小雨そぼる夕ぐれなんど通れば、男は女に逢ひ女は男に往き会う事あり、又ぬらりひょん、おとろし、野槌なんど百鬼夜行することありと、化物坂といふ人あり

「さへの坂道を、小雨の降る夕方に通ると、男の場合は美女とすれ違い、女の場合は色男とすれ違うことがある。またぬらりひょん、おとろし、野槌(のづち)の百鬼夜行が見られるときもある。

人はそこを化け物坂という」とあります。

江戸時代の紀行家が実際に旅行して書き上げた作品の中にも、ぬらりひょんという妖怪が存在しています。

おとろしなどの妖怪がぞろぞろ歩く百鬼夜行も目にしています。

岡山県、瀬戸内海に現れるぬらりひょん

人の頭くらいの丸い玉を海に浮かべたもので、船から取ろうとすると「ぬらりくらり」と浮き沈みして人をからかうという。

「ぬらり(ヌルヌル)」として手をすり抜け、「ひょん」と思いがけず浮いてくるという。

カツオノエボシやタコ、クラゲのような大型のクラゲを妖怪視したものともいわれる。

さまざまな創作によって変化した「ぬらりひょん」

鳥山石燕のぬらりひょん

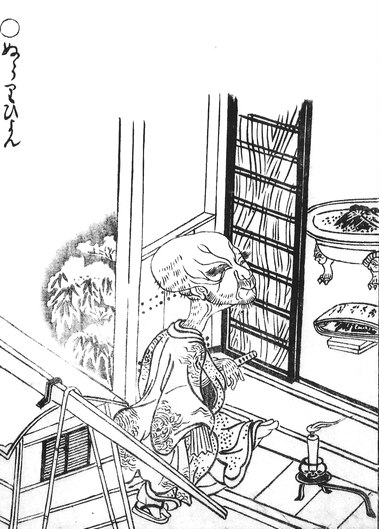

「ぬらりん」が乗り物から飛び出るさまを表すことから、鳥山石燕の「画図百鬼夜行」では、ぬらりひょんが辻駕籠から現れています。

辻駕籠から上機嫌で出てくる「ぬらりひょん」!

鳥山石燕は、遊郭通いの放蕩者のことを指す「ぬめり者」を、妖怪「ぬらりひょん」として描いたとされます。

その後、民俗学者藤沢衛彦によって「妖怪画談全集」1929年収録の鳥山石燕の「ぬらりひょん」の絵に「妖怪の親玉」という説明文がつけられた。

藤沢衛彦「妖怪画談全集」

まだ宵の口の燈影にぬらりひょんと訪問する怪物の親玉

鳥山石燕の絵から推測、創作されたキャプション(説明文)により、掴みどころのない「ぬらりひょん」は、「怪物の親玉」=「妖怪の親玉」ということで、一気に「妖怪の総大将」にまで登りつめました。

さらなる創作で現在のぬらりひょんに

作家 佐藤有文「日本妖怪図鑑」(1972年)

年の暮れになると、どこからともなくあらわれる妖怪。とてもいそがしいのに、家の中にはいりこんでどっかりすわる

作家 山田野理夫「おばけ文庫2ぬらりひょん」(1976年)

和歌山県地方の山中に庵をむすんだ大田信衛という老学者のもとに、そのうわさを聞いたある殿様が、その教えを乞いに訪れた。するとそこ羽織姿の青壁のごとき顔色のぬらりひょんが、ヘラヘラと笑って現れ出た。殿様が怪しんで信衛にたずねると、信衛は「ぬらりひょんは山の妖怪で、日暮れ時に山家がいそがしくなる時分になるとこうして現れるのです。」と答えた

まとめ

掴みどころのない妖怪「ぬらりひょん」!

ぬらりひょんは妖怪の親玉。

そして、日暮れ時の忙しい時分に家のなかに上がり込んで、家の者に成りすましお茶を飲む。

といった創作が重ねられ、姿、形を変えた現在の「ぬらりひょん像」が出来上がったようです。

まさに掴みどころのない「ぬらりひょん」にだまされ、化かされて、掴みどころのない情報にも化かされたということでしょうか?

さすが!現代のアニメ、マンガの世界でも活躍の「妖怪の総大将!」

コメント