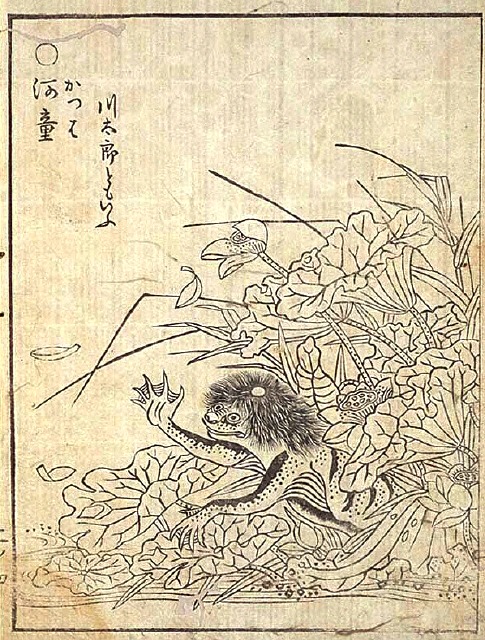

トップ画:『百怪図巻』作者:佐脇嵩之 現所蔵者=福岡市博物館(旧・吉川観方コレクション)

河童に興味がある方、妖怪に興味がある方などにオススメ♪

妖怪について、ちょっと知りたい方にも読んでもらいたい!

現代ではアニメ、キャラクターでも可愛くユーモラスなイメージの「河童」。

河童の正体、伝説などをご紹介。

「河童」とは?

河童と言えば、日本の三大妖怪といわれる鬼・河童・天狗のうちの一つ。

日本人に最も馴染み深く、親しまれている妖怪です。

昭和初期頃までは、目撃情報もあったりとその実体が信じられていました。

河童の正体は?

妖怪というよりも、未確認生物?

作品にも登場する馴染みのある妖怪

民俗学者、柳田國男の作品の中にも河童が登場します。

柳田國男の著書「故郷七十年」に登場の河童は、生まれ故郷である福崎町の”駒が岩の河太郎”がモチーフとなっているそうです。

柳田國男 著書 「故郷七十年 駒が岩の河太郎」

辻川あたりでは河童はガタロというが、ずいぶんいたずらをするものであった。

子どものころに、市川で泳いでいるとお尻をぬかれるという話がよくあった。

それが河童の特徴なわけで、私らの子ども仲間でもその犠牲になったものが多かった。

他にも柳田國男 著書「遠野物語」にも河童が登場します。

柳田國男 著書 「遠野物語」

川の岸の砂の上には

河童の足跡と云ふものを見ること決して珍しからず

雨の日の翌日などは殊に此の事あり

「駒が岩の河太郎」の物語は、川遊びをする子供たちに川の恐ろしさを伝えるものでもあるといえます。

当時の人々にとって河童の存在が身近にあったと感じられます。

現代の河童のイメージ

現代の河童の特徴

- 子供のような姿

目は丸くユーモラスで可愛らしいイメージ。 - おかっぱ頭で、頭の上に水をためる丸い皿がある。

- 口は黄色で鳥のくちばしのような形で、とっがっている。

- ヌルヌルので体の色は緑色の肌に斑点模様。

手足の指の間には水掻きがある。 - 背中に亀のような甲羅がついている。

- 泳ぎが得意、相撲好き。

きゅうりが好物。いたずら好き。 - 人を川に引き込んで、尻子玉を抜く

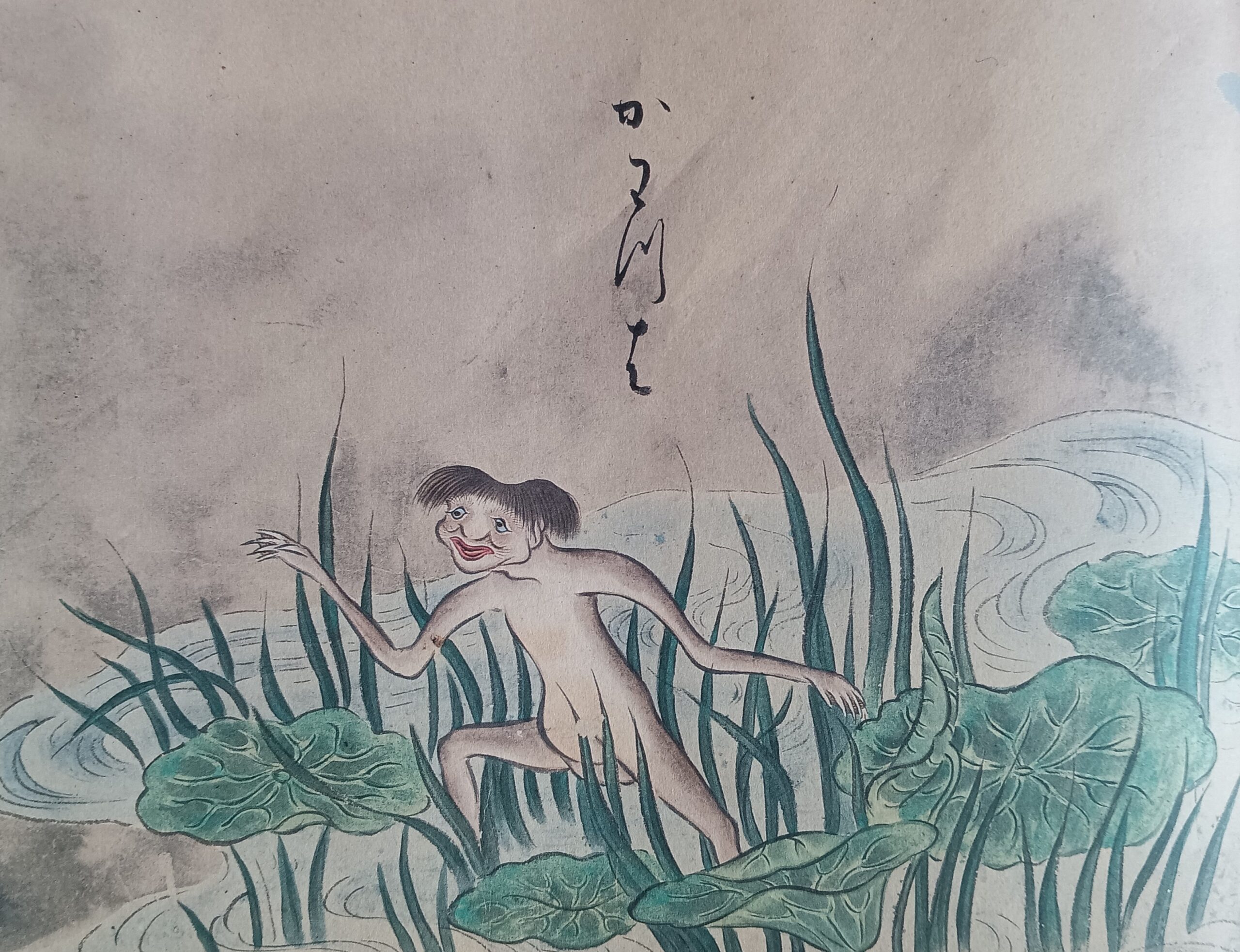

河童の正体とは?河童は水辺に棲む妖怪の総称であった!

現代の河童の姿は、体が緑色で愛嬌のあるイメージですが、このような姿が成立する以前の河童はさまざまな姿をしていると考えられています。

多様な姿の河童が存在していた!

江戸時代初期の河童の姿

トップ絵巻の写真も、こちらの河童も、亀のような甲羅は無く、肌は緑色ではなく茶色です。

現代の河童の姿とは、見た目など大きく異なっています。

1700年代頃に描かれたとされる「化物づくし」や「百怪図巻」の河童は、古いタイプの河童の姿のようです。

江戸時代中期以降の河童の姿

江戸中期以降になると、中国の水辺に棲む妖怪「水虎(すいこ)」と同一視され、魚のような鱗に覆われた半魚人のような姿のものもあったようです。

現代のような甲羅を持つ河童の名称は、中国の水神「河伯(かはく)」の発音と似ていたことから、混同されて定着したようです。

中国の河伯は河を守る龍神で、その一族がスッポンであったため、河童はスッポンと同一視されてスッポンのような甲羅を持つようになったと言われています。

鳥山石燕の「画図百鬼夜行」の河童にも、スッポン、亀のような甲羅と、手の指の間には水掻きが描かれています。

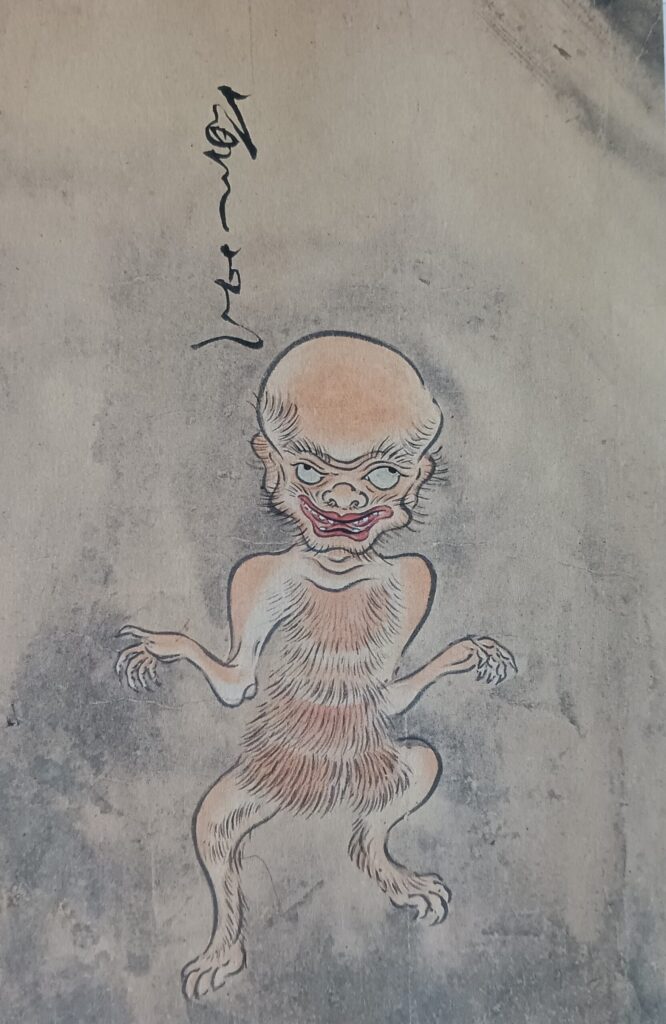

「百怪図巻」に描かれた「ひょうすべ」とういう妖怪も、実は河童の起源であったようです。

現代の河童のイメージとは、大きく異なります。

怪しいおじさん?

人間のような姿、体には毛がいっぱい生えています。

多種多様な河童の起源

多種多様な河童像

●半魚人タイプ

全身が鱗に覆われている。中国の水虎がモデル。髪型はおかっぱ頭。髪は、無いものもいる。

東京都浅草の曹源寺の河童像、鹿児島県川内市の戸田観音社の「ガラッパ」の木像などがこのタイプ。

●猿人タイプ

甲羅はなく、全身が猿のように毛深い。人間のような顔をしている。

水辺に棲み、魚を捕らえるカワウソやイタチがモデル。

●猿猴タイプ

「百怪図巻」などに描かれている「ひょうすべ」は、中国から伝わった猿猴(東南アジアの森に生息する手長猿)の図像がモデル。猿人タイプと同じようなタイプ。

●魍魎タイプ

河童として成立する以前の原型的な妖怪。

●火車タイプ

火車は罪人である亡者を地獄へ護送する獄卒とされていたが、魍魎と同一視されると化け猫(山猫)の妖怪とされ、死者の胆(内臓)を食べるために盗むとされた。

河童が人を溺れさせ、尻子玉(肛門から内臓を食べる)をとるという伝承が、魍魎と同一視された火車の性質と似ていたことから。

●山猫タイプ

中国の山猫の妖怪の影響がある火車。日本で唯一山猫が生息しているのは、対馬(対馬山猫)。

日本本土には山猫が生息していないため、代用としてカワウソがモデルとなったと思われる。

山猫やカワウソは、魚を捕らえる習性があることからも。

●スッポンタイプ

江戸時代中期になると、猿人タイプなどより甲羅のあるスッポンタイプが主流となる。

河童が中国の水神「河伯」と同一視され、さらに河伯の一族であるスッポンと同一視された結果、スッポンのような甲羅を持つ河童が誕生したといわれる。

●怪獣タイプ

江戸時代には、川獺(カワウソ)に対して、海獺というものがいるとされた。

実際に川獺は川ばかりではなく海岸地帯にも生息していたが、日本海側では海獺とはアシカやトドなどの海獣であったといわれる。

●天狗タイプ

静岡県では川天狗、高知県ではシバテン(芝天狗)という河童の性質によく似た天狗が知られる。

秋から春にかけてはシバテンで、春から秋にかけて川の中に棲んで猿猴(河童)になるともいわれる。

天狗も相撲が好きで河童と似たところがある。

●水神タイプ

もとは水神信仰であったものに、あとから河童の伝承が混じり合ったもの。

●人間タイプ

河童が人間の仕事を手伝ったという話も多い。

河童を水死した人の怨霊とする地方もあったようです。

●小僧タイプ

河童は2.3歳くらいの子どもで、大きくても10歳以下がふつうのよう。

人間の子どもに化けてたぶらかすともいわれている。

沖縄の「キジムナー」や奄美大島の「ケンモン」は、山童、河童、座敷童子、木魂、鬼火という5つの異なる性質を合わせ持つ妖怪ともいわれている。

参考文献:「妖怪図巻」国書刊行会

このように、河童は本当に多種多様な起源をもって生まれた妖怪であることがわかります。

河童は現代では、日本人に馴染み深いユーモラスな存在ですが、河童のルーツはさまざまで、水辺に棲む妖怪の総称が、「河童」であったという感じです。

全国各地に伝わる河童伝説

諸説ありますが、さまざまな河童の伝説が全国各地に残っています。

岩手県遠野市「カッパ淵」

柳田國男が著した「遠野物語」にも登場する河童が棲んでいるとされる岩手県遠野市の「カッパ淵」は河童スポットとしても有名なところです。

「遠野物語58話より」 「遠野市観光情報サイト」

小烏瀬川(こがらせがわ)の姥子淵(おばこぶち)の辺に、新屋(しんや)の家という家あり。ある日淵へ馬を冷やしに行き、馬曳(うまひき)の子は外へ遊びに行きし間に、河童出てその馬を引き込まんとし、却(かえ)りて馬に引きずられて厩(うまや)の前に来たり…

東京都浅草の曹源寺の河童伝説

東京にも河童の伝説が。

通称「河童寺」とも呼ばれている曹源寺。

文化十一年(一八十四年)

新堀川(現在の合羽橋道具街通り)の堀削工事に

私財を投じて尽力した合羽屋喜八が没し、

菩提寺である曹源寺に葬られました。

この辺の土地は低いうえ水捌けも悪かったため、

住民たちの難渋は見るに堪えなかったようです。そこで喜八が工事をはじめたそうです。

その工事のおり、かつて喜八に命を助けられた

隅田川の河童が協力したといい、

この河童を見たものは不思議と商売が

繁昌したと伝えられています。

この河童大明神は、 商売繁昌・火水難除などに

霊験著しいといわれ、今も厚い信仰が寄せられています。

「曹源寺 かっぱ大明神より」

福岡県久留米市 田主丸の河童伝説

九州地区には、河童の伝説が多く残っているそうです。

「田主丸町観光ナビより」

河童の頭目「九千防」~中央アジアから筑後川へ

河童の先祖は中央アジアから移住してきました。寒さと食料不足のため、二隊に分かれて大移動を開始。そのうち「九千坊」を頭目とする一隊が日本へやって来ました。彼らが初めに棲み着いたのは熊本県の球磨川。ある時、肥後の国主・加藤清正に仕えていた小姓を河童が川へ引きずり込んで殺してしまい、激怒した加藤清正から逃げ延びるため、筑後川へと移り久留米の水天宮の御護り役となったのです。

河童伝説が残る久留米市田主丸町は、人々の暮らしの中で「河童の」存在は身近なものとして語られています。町の中にも「かっぱ巡りスポット」がたくさんあります。

田主丸観光ナビ

まとめ

河童といえば日本の「三大妖怪」の一つでもあり、おなじみの妖怪というイメージ。

肌の色は緑色で、アニメなどキャラクターでも愛嬌のある妖怪です。

しかし、河童は多種多様な起源をもって生まれた妖怪でした。

江戸時代初期に描かれた河童は、亀のような甲羅は無く、肌の色は緑色ではなく茶色でした。

河童のルーツはさまざまで、「河童」は水辺に棲む妖怪の総称でありました!

コメント